サラリーマンになると、数多くの会議に参加することになりますよね。

全ての会議が有意義なものであれば良いのですが、中には時間をただ浪費するだけの「無駄な会議」というのも中には存在します。

無駄な会議に参加していると、「なんだこの時間?」「早く終わらないかな」という感情になってしまうものです。

今回は、みなさんの会議が「無駄な会議」ではないかを確かめるための、

「無駄な会議の特徴」をお伝えします。

また「無駄な会議が発生する6つの理由」についてお伝えし、「無駄な会議を有意義にするための6つの改善方法」について解説します。

「無駄な会議」の特徴

「無駄な会議」の特徴としては、大きく3つ挙げられます。

①会議のゴールが設定されていない

②話が脱線ばかりする

③意思決定を行わない

それぞれ一つずつ解説していきます。

①会議のゴールが設定されていない

無駄な会議では、その会議のゴールが設定されていないことが多いです。

なんとなくで集められたメンバーが、なんとなく議題について話し合うだけの場。

そんな会議をあなたも経験したことがあるのではないでしょうか。

ゴールが設定されていなければ、その会議は向かうべき方向性がわからず、解決したかったことが解決されないまま会議が終了してしまいます。

そうなってしまうと、「これって何の時間だったの?」と不必要な時間を費やしてしまうことになってしまいます。

何も決まらない会議に時間を浪費してしまうことほど、時間の無駄遣いはありませんよね。

考えてみれば当たり前のことのように思いますが、現実の会社では驚くほど会議のゴールを設定せずに会議を開いていることが見受けられます。

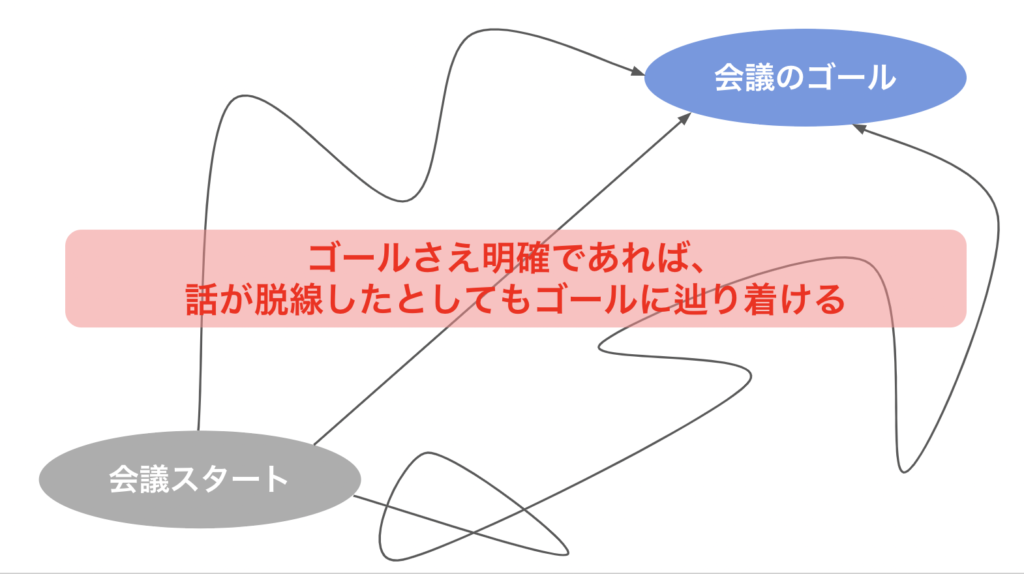

逆に、会議のゴールが明確でさえあれば、その会議はしっかりとその会のゴールに向かって進んでいきます。

この記事を読んだあなたは、会議を開く際には必ずその会のゴールを設定しておくように心がけておきましょう。

②話が脱線ばかりする

無駄な会議では、よく話が脱線してしまいます。

話が脱線してばかりいると、当初の会議のゴールには予定の時間になっても辿り着けないことが多いです。

その結果、結局会議の時間が伸びてしまうことも。非常に無駄な時間ですよね。

ちなみに話が脱線してしまう人の特徴と対処法については、こちらの記事でより詳細に記載しています。

話が脱線してしまう原因は、大きく2つ考えられます。

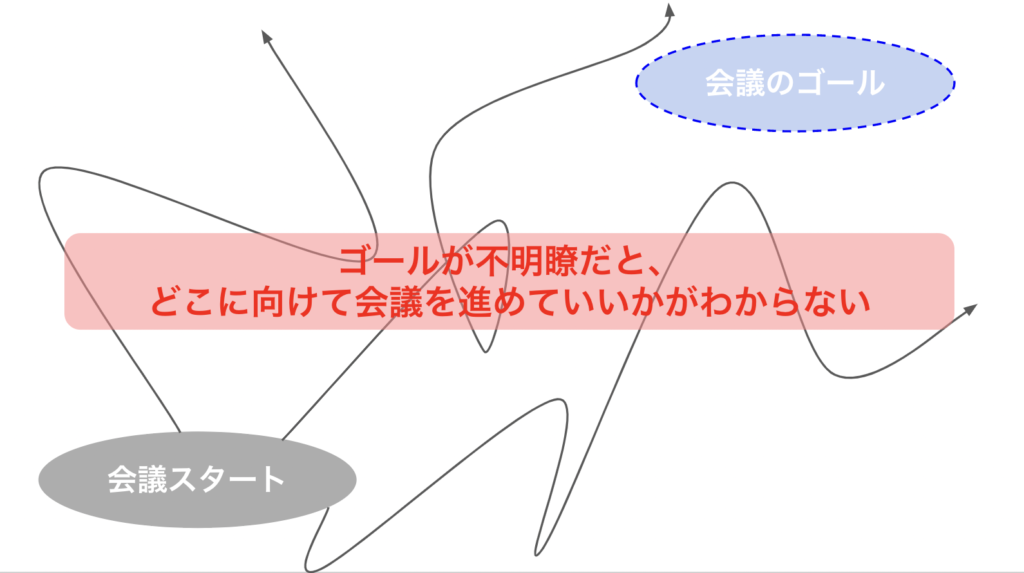

i.会議のゴールが不明瞭なため

ii.ファシリテーターの技量不足のため

それぞれ見ていきましょう。

i.会議のゴールが不明瞭なため

上記の図を見ていただければ想像がつくかと思いますが、会議のゴールが存在しない場合、その会議はゴール以外の方向にいくらでも脱線していきます。

あなたの周りでも、話の論点がズレたまま話をしている人がいるのではないでしょうか。

一度話が脱線した場合、それを元の話のレールに戻すのは意外と骨が折れるものです。

特に上司や先輩が話を脱線させてしまった場合などは、その方々の機嫌を損ねないように元のレールに戻さなければならず、かなりの体力と技術を要します。

無駄な労力を使わなくて済むように、あらかじめ会議のゴールは設定しておくようにしましょう。

ii.ファシリテーターの技量不足のため

話が脱線してしまう原因の2つ目は、ファシリテーターの技量不足によるものです。

ファシリテーターの役割は、「会議を円滑に進行する人」であり、その会議の進行役として場を回すことを求められます。

技量の高いファシリテーターが会議の進行役であれば、その会議は滞りなくゴールに向かってスムーズに進んでいくことでしょう。

逆に、ファシリテーターの技量が不足していると、その会議はなかなか進まなくなってしまいます。

若手の方が育成のためにファシリテーターを任されて、会議がなかなか進まなかったという経験は、皆さんもお持ちなのではないでしょうか。

逆にベテランでもファシリテーターとしての技量が高くない場合、会議は上手く進みません。

上手いファシリテーターは、議題をチェックポイントとして置いておき、話を脱線させないように会議をコントロールしています。

詳細は「会議進行(ファシリテーター)が上手い人の特徴」という記事に紹介しているので、ご興味のある方はこちらも合わせてお読みください。

③意思決定を行わない

会議というものは、「議題について議論し、意見を交換して終わり」ではありません。

その意見をもとに、ネクストアクションを明確にしておくことが非常に大切となります。

というのも、会議というものは基本的に「抱えている仕事を前に進めるために行うもの」だからです。

もちろん意見交換を目的として行う会議もありますが、

ほとんどの会議では、その会議を経て「次に『誰が』『いつまでに』『何をするか』」を明確にしておくことが必要となります。

そのため、会議の中で話した議論をもとに、参加者の同意を得て「このように進めていく」と意思決定を行わなけれなならないのです。

意思決定を行わない会議は、「仕事を前に進めるための会議」ではなく、「意見交換会」でしかありません。

あなたが会議を「仕事を前に進めるために行うもの」として用いるのであれば、会議の終わり際に必ず「次に『誰が』『いつまでに』『何をするか』」を明確にして終えるようにしましょう。

「無駄な会議」が発生する6つの理由

ではなぜ、「無駄な会議」は発生してしまうのでしょうか。

「無駄な会議」は、下記に記載している6つの理由で発生します。

■目的が不明瞭であるため

会議の目的が明確でない場合、参加者は会議の意義や目標を理解できず、議論や決定に向けた具体的なアクションが取れないことがあります。目的を明確にすることは、無駄な会議を回避するために重要です。

■不適切な招集

不必要な人数や関係者が会議に参加している場合、会議が煩雑になり、効率的な議論や意思決定が困難になることがあります。関係者を適切に選定し、必要最小限の参加者で会議を行うことが重要です。

■不十分な準備

会議の準備不足は、議題の漏れや不明確な情報、必要な資料やデータの不足を招きます。これにより、会議が中断されたり、議論が行き詰まったりする可能性があります。事前の準備と情報共有は、生産的な会議のために欠かせません。

■不適切な進行

会議の進行が乱れていると、時間の無駄や議題の混乱が生じることがあります。議題の順序や時間配分、ファシリテーションの不備などが原因となります。効果的な進行とファシリテーションには注意が必要です。

■重要でない話題や議論の多さ

会議が関係者の個人的な話題や無関係な議論に逸れると、本来の目的や議題から逸脱し、時間の無駄となります。会議の焦点を明確にし、関連性のあるトピックに集中することが重要です。

■決定やアクションの欠如

会議が終了しても、具体的な決定やアクションがなされない場合、会議の意義が失われます。議論や意見交換だけで終わり、次のステップが踏み出されない状況が生じることがあります。

「有意義な会議」にするための6つの改善方法

「有意義な会議」にするためには、上記で述べた「無駄な会議」が発生する6つの理由を改善すればいいだけです。

| 無駄な会議 | 有意義な会議にするための行動 |

|---|---|

| 目的が不明瞭 | 目的を明確化する |

| 不適切な招集 | 会議に必要なメンバーのみ招集する |

| 不十分な準備 | 会議内で発生しそうな想定質問に対しての 回答を用意しておく |

| 不適切な進行 | ファシリテーションを学ぶ、 あるいは得意な人にお願いする |

| 重要でない話題や議論の多さ | 話を脱線させないよう ファシリテーションする |

| 決定やアクションの欠如 | 会議終了後に進めることを明確にしておく |

具体的にどのように改善していくべきか、一つずつ見ていきましょう。

■目的を明確化する

目的が不明瞭な会議は、そもそもこの会議は何のために行っているのかがわからなくなり、会議の方向性も定まらず参加者を惑わすことになってしまいます。

そのため会議の目的は、不明瞭な抽象的なものではなく、明確で具体的なものにしてから会議に臨む必要があります。

不明瞭で抽象的な目的というのは、「チームの進捗状況を共有する」といったようなもの。

これがもし具体的に「各メンバーの進捗状況を報告し、プロジェクトの進行に関する具体的な課題や改善点を特定する」と目的を設定していれば、どうでしょうか。

各自の進捗を共有するだけでなく、「課題出し」と「改善点の特定」までこの会議で行う必要があることが分かりますよね。

「なんだそんなことか」と思われるかもしれませんが、目的が明確になっていることで参加者の会議へのコミット具合は格段に変わります。

目的を明確にすることの効果を、ぜひ実際に行動に移して体験してみてください。

■会議に必要なメンバーのみ招集する

会議では、不必要な人数や関係者が会議に参加している場合、会議が煩雑になり、効率的な議論や意思決定が困難になることがあります。

そんな状況になることを防ぐためにも、会議には「不必要なメンバーは招集せず、必要なメンバーのみを招集する」必要があります。

会議の目的に沿った人物をあらかじめ選定しておき、それ以外の人物は会議に参加しないよう参加者にも根回しをしておくことをおすすめします。

■会議内で発生しそうな想定質問に対しての回答を用意しておく

会議の際に準備が不足していると、会議が中断されたり議論が行き詰まったりする可能性があります。

そんな状況を避けるためにも、事前に会議内で質問されそうな事柄についての回答を用意しておきましょう。

あらかじめ想定される質問というのは、こんな感じです。

「昨年同月の数値はどうなっていた?」

「先月と比較してどれだけリフトしている?」

「円グラフにした資料はある?」

提示している資料に対して、参加者が疑問に思うであろうことをあらかじめ想定しておくが大切です。

■ファシリテーションを学ぶ、あるいは得意な人にお願いする

冒頭の方で述べたように、ファシリテーターの技量不足は会議を無駄なものにしてしまう可能性が高いです。

そのため、自身がファシリテーターを務める場合は、事前にファシリテーションの技術を学んでおきましょう。

参考までに、改めて「会議進行(ファシリテーター)が上手い人の特徴」という記事を掲載しておきますね。

また、自身がファシリテーターを務めるのが苦手だと自覚している方は、得意な方にお願いしても良いかと思います。

得意不得意は人それぞれなので、お願いすることは何も恥ずかしいことではありません。

得意な方にお願いし、自分も得意な分野で役に立てば良いだけなのです。

■話を脱線させないようファシリテーションする

話を脱線させないようにするためには、会議のゴールまでのチェックポイントとして議題をいくつか置いておくといいでしょう。

こちらについても下記記事で詳しく説明しているので、気になる方は一度読んでみてください。

■会議終了後に進めることを明確にしておく

会議が終了しても、具体的な決定やアクションがなされない場合、会議の意義が失われます。

意思決定を行わない会議は、「仕事を前に進めるための会議」ではなく、「意見交換会」でしかありません。

あなたが会議を「仕事を前に進めるために行うもの」として用いるのであれば、会議の終わり際に必ず「次に『誰が』『いつまでに』『何をするか』」を明確にして終えるようにしましょう。

Last Updated on 2023年7月25日 by ひらや