「議事録取って」と上司から言われたけど、書き方がわからない...。

このような悩みを抱えるビジネスパーソンは多いのではないでしょうか。

上司や先輩は「議事録取って」と言うだけで、誰も議事録の書き方を教えてくれないんですよね。

この記事では、そんな悩みを持つみなさんに向けて、

「議事録の書き方が上手い人」が実践している4つのコツをお伝えしていきます。

私自身が東証一部上場企業に7年間所属し、数多くの議事録を見てきましたが、「議事録の書き方が上手い人」はほとんどこの記事に書いてある4つのコツを実践しています。

事実、私はこの記事に書いていることを実践した結果、上司からは「めちゃくちゃ見やすい」「この議事録の書き方を他の人にも教えてあげてくれない?」と言われるようになりました。

また、取引先の方にも「この議事録すごく分かりやすいです!」と言っていただけます。

そんな議事録の書き方のコツを、この記事では形にして解説しています。

この記事を読んだみなさんも、読了する頃には具体的な議事録の書き方が理解できているはずです。

では早速見ていきましょう。

議事録を書く目的

上司から評価される議事録を書くためには、議事録を書く目的を知らなければなりません。

議事録を書く目的は、主に2つです。

会議参加者の備忘録のため

会議に参加していない人に正確な情報を共有するため

それぞれ一体どういうことなのか、見ていきましょう。

a.会議参加者の備忘録のため

言うまでもありませんが、人間誰しもが過去の記憶を正確に覚えていないものです。

会議の時にどれだけ話を理解していようと、1日経つと細かい部分はほとんど忘れてしまっています。

そのため議事録は、会議参加者がその会議で何を話していたかを振り返る際に、非常に有効なものです。

会議の内容を振り返りたい時のために、議事録を書く

と言うことを覚えておきましょう。

b.会議に参加していない人に正確な情報を共有するため

議事録があれば、会議に参加していない人たちもその会議の内容を知ることができます。

もし議事録がない場合、会議に参加していない人がその会議の内容を知るためには、参加者の口から直接情報を得るしかありませんよね。しかし参加者の口から出てくる言葉は、多分に「解釈」を含んでいるものになります。

つまり、「参加者の考え方が含まれた情報」を共有されてしまうのです。

会議の参加者は、自分なりに頭の整理をした上で参加していない人に情報を共有しているので、参加者の中で必要ないと思った情報は省かれてしまいます。

そうなると、参加していない人にとっては非常に重要な情報が共有されないまま終わってしまう可能性があります。

こういったリスクを避けるためにも、議事録は非常に大切な役割を持っています。

議事録には、

「会議に参加していない人に正確な情報を共有する」

という目的があるということを、覚えておきましょう。

「議事録の書き方が上手い人」が実践している4つのコツ

では実際、議事録はどのように取れば良いのでしょうか。

「議事録の書き方が上手い人」が実践しているコツを、会議前から会議終了後の各シーンに沿って確認していきましょう。

a.会議前のコツ

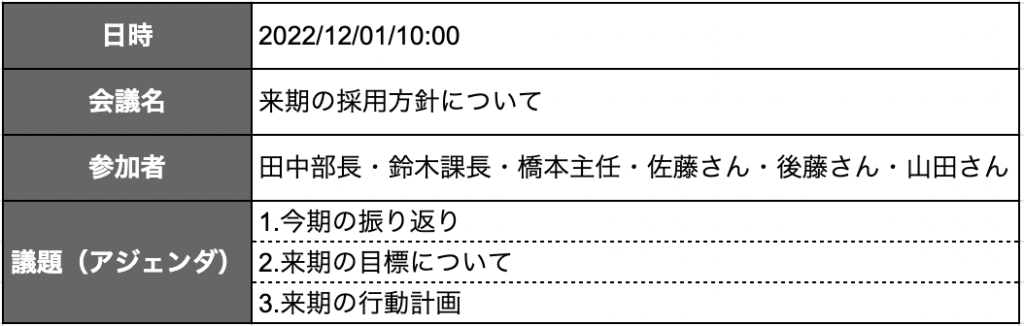

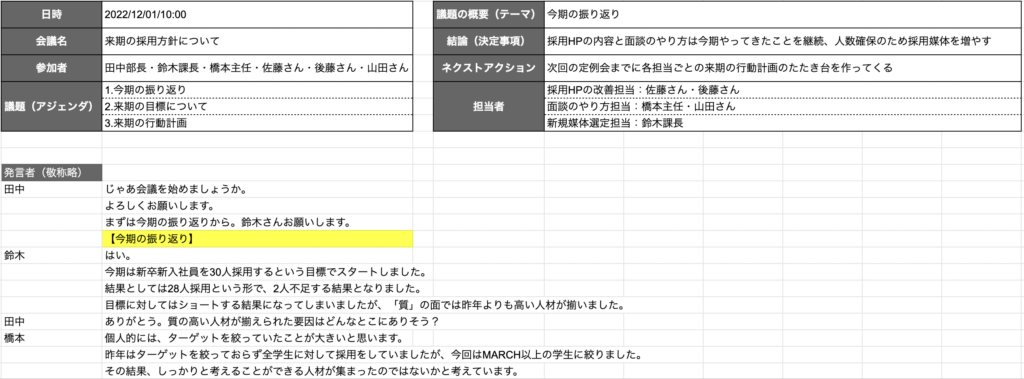

【コツ1】事前情報を記載しておくこと

会議が始まってしまうと、議事録の作成者は「会議内容の把握」と「情報の書き出し」という2つの作業を同時進行で行わなければなりません。

他のことに時間を割いている余裕なんてありません。

そのため会議前にわかっている情報は、あらかじめ会議前に記載しておきましょう。

【会議前にあらかじめ記載しておく情報】 ・日時 ・会議名 ・参加者 ・議題(アジェンダ)

具体的にはこんな感じ。

このように事前に書ける情報を記載しておくことで、スムーズに会議中の議事録作業に入ることができます。

b.会議中のコツ

【コツ2】可能な限り一言一句すべてメモしておくこと

議事録を取るときには、

可能な限り、会議で話されたすべての言葉をメモしておきましょう。

大変なことではありますが、それがもっとも簡単にできること、かつ間違いの無いことです。

タイピングやメモのスピードが遅く会話に追いつけない場合は、録音しておいてもいいでしょう。

最近ではリモートが主流となり、zoomなどのオンラインでの会話も多いかと思いますので、文字起こしサービスを利用するのも一つの手段です。

とにかく、会議で話されたすべてのことについて、議事録の中に残しておくのです。

ここで大事なのは、

「自分の勝手な判断で、省略してしまわない」こと。

要点だけをピックアップして議事録を取っている人は多いですが、

それはあくまで「個人的に大切だと思ったこと」をまとめているに過ぎません。

議事録の目的を思い出してみましょう。

議事録の目的は、下記の2点でした。

会議参加者の備忘録のため

会議に参加していない人に正確な情報を共有するため

参加者の備忘録のための議事録なのに、

議事録を取った人の個人的な判断で重要な項目が抜けていると、思い出せませんよね。

また、会議に参加していない人に対しても、「正確な情報」ではないものを共有することになってしまいます。

このように、自分の勝手な判断で議事録の内容を省略してしまうと事故が起きてしまうので、

この記事を読んだみなさんは、

多少めんどくさくてもすべての内容を議事録に取るようにしておきましょう。

※「発言者」を明確にしておく

また、議事録を取る際には誰がその内容について話していたかを明確にするため、

「発言者」の欄を設けておくこともおすすめです。

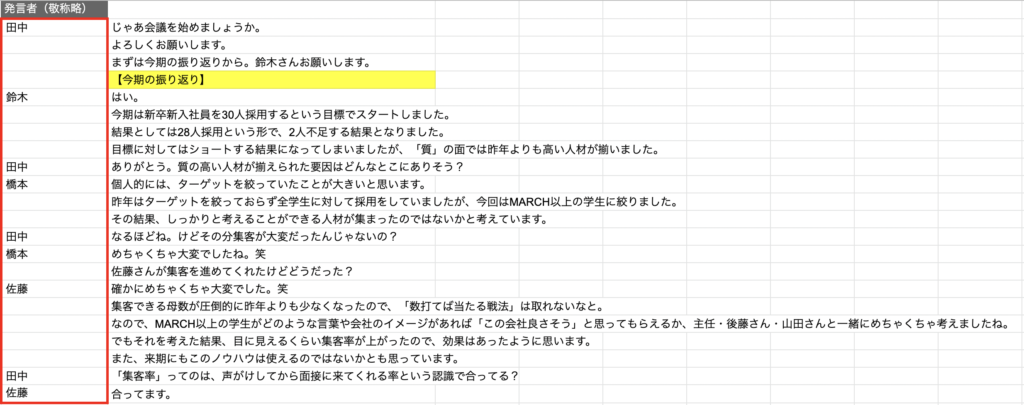

具体的にはこんな感じ。

赤枠で囲ってある部分が、発言者の欄です。

発言者が明確になっていることで、参加者も明確に情景を思い出すことができますし、

参加していない人も「誰がどんな発言をしているのか」がわかっていた方が、理解が早まります。

c.会議終了後のコツ

議事録というものは、ただ会議の内容をメモするだけでは決して完成しません。

議事録は「自分のため」というよりは、「周りの人たちのため」に取るものですよね。

となると、議事録は周りの人たちにとって、

「見やすいもの」

であり、

「わかりやすいもの」

でなければなりません。

そのため議事録は、

要点をピックアップして整理しておく必要があります。

この記事では、要点をピックアップする方法と、整理する方法を分けて解説します。

【コツ3】要点をピックアップすること

要点をピックアップするためには、そもそも何が「要点」なのかがわからないとピックアップの仕様がありませんよね。

ではその「要点」とは、一体どんなものでしょうか。

その答えは、下記の3つです。

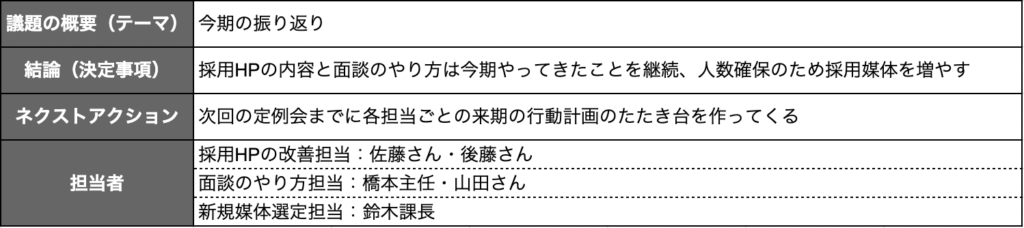

1.議題の概要(テーマ)

2.議題の結論(決定事項)

3.ネクストアクション

一つずつ見ていきましょう。

・要点①:議題の概要(テーマ)

まずは「議題の概要」をピックアップしましょう。

「議題の概要」とは、「その議題では大まかに何を話しているか」のことです。

「テーマ」と言い換えてもいいかもしれませんね。

具体例を交えて見ていきましょう。

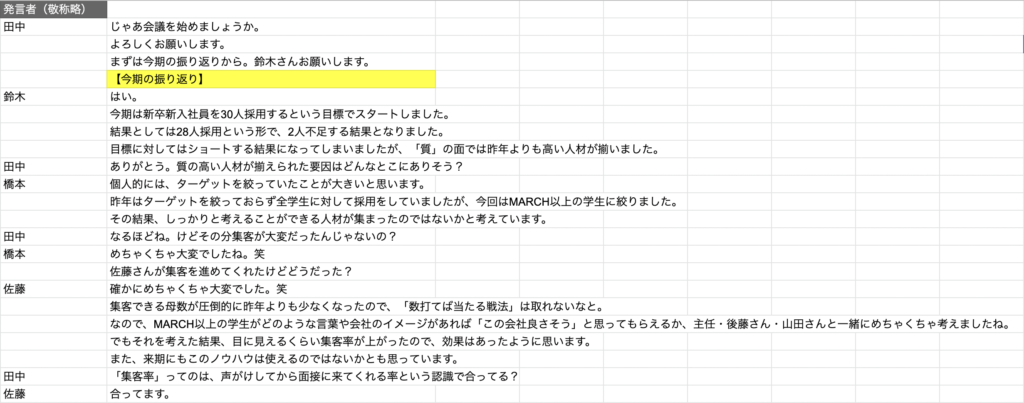

下の議事録は、新卒の採用チームが話し合っているものと考えてください。

※お手元のスマホ、あるいはPCで拡大してご覧ください。

上記の例では、大まかに何について話しているでしょうか。

田中さんが振ってくれているので非常に分かりやすいですね。「まずは今期の振り返りから」と田中さんが言っている通り、この会議では「今期の振り返り」について話が展開されています。

そのため、議題の概要(テーマ)は「今期の振り返り」となります。

後に続く「ターゲットの話」や「集客率の話」は、あくまで今期の振り返りの一部であり、概要とは言えません。

まともな会議であれば、議題(アジェンダ)は事前に決まっているとは思うので、それを議題の概要としてもまったく問題ありません。

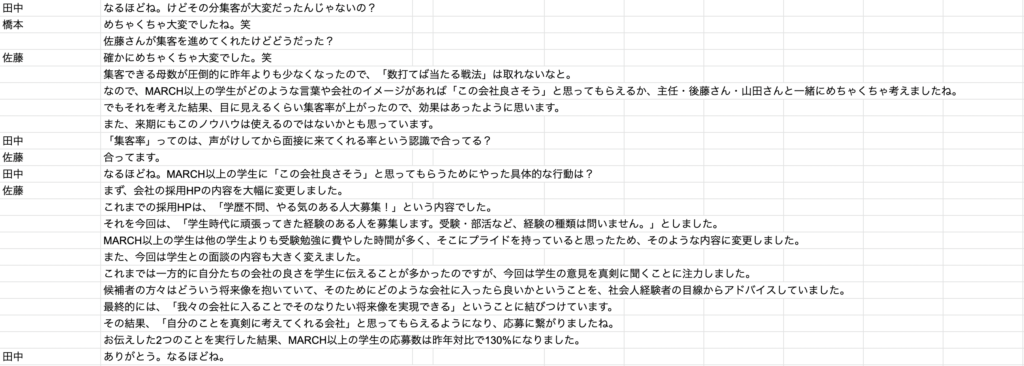

・要点②:結論(決定事項)

ピックアップすべき要点の2つ目は、「結論(決定事項)」です。

結論とは、「議論でまとまった最終的な結果」のことです。

ほとんどの場合、議題の最後の方に結論はあります。

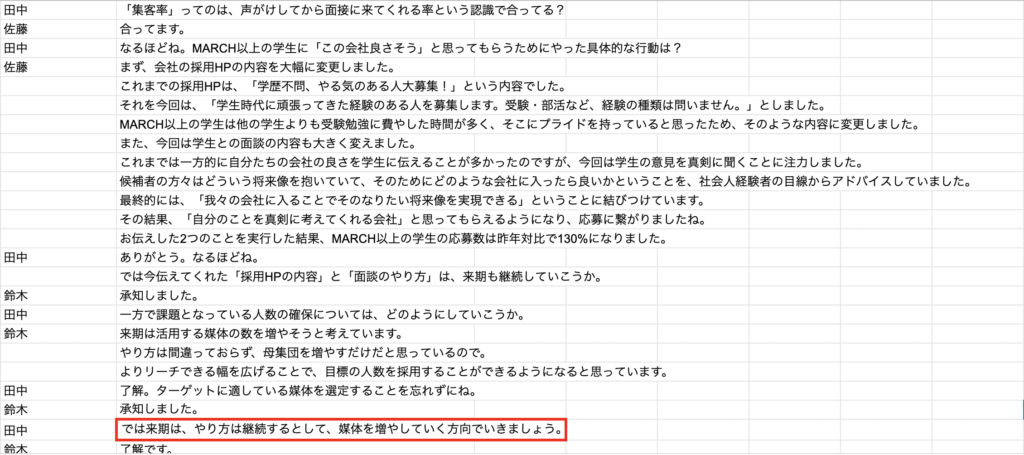

具体例を見ていきましょう。

先程の会議の続きとして、例をご覧ください。

※お手元のスマホ、あるいはPCで拡大してご覧ください。

会議では様々な話が展開されますが、結論は大抵の場合、最後の方に話されます。

この議事録では、赤枠で囲っている部分が「結論(決定事項)」になります。

指示語や不足している情報がある場合は、自身で補完してあげましょう。

この例の場合であれば、

「採用HPの内容と面談のやり方は今期やってきたことを継続、人数確保のため採用媒体を増やす」

とまとめることができます。

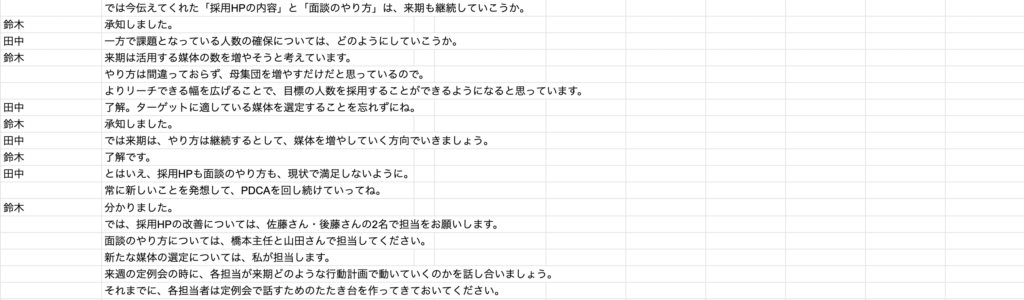

・要点③:ネクストアクション

ピックアップすべき要点の3つ目は、「ネクストアクション」です。

議事録では、「議題で話し合った結果、次はどのような行動を取るのか」を明確にしておく必要があります。

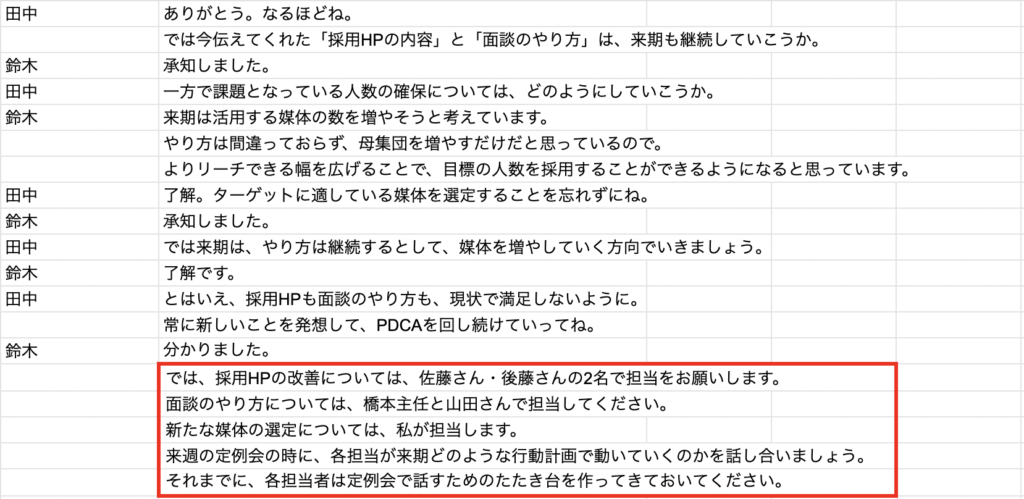

こちらも具体例で見ていきましょう。

先程の会議の続きとして、例をご覧ください。

※お手元のスマホ、あるいはPCで拡大してご覧ください。

赤枠で囲った部分が、ネクストアクションの部分です。

結論を出した後、今後は具体的にどのように動いていくべきかが話されていますよね。

綺麗にまとめると、下記のようになります。

採用HPの改善担当:佐藤さん・後藤さん

面談のやり方担当:橋本主任・山田さん

新規媒体選定担当:鈴木課長

ネクストアクション:次回の定例会までに各担当ごとの来期の行動計画のたたき台を作ってくる

このように、会議が終わった後にどのように行動するかを明確にしておくことで、参加者は「何をすべきか」を議事録を見て思い出すことができます。

【コツ4】見る人のことを考えて要点を整理すること

議事録は自分のために取るものではなく、他人のために取るものです。

そのため、議事録を見る人は誰であり、その人が議事録を見た時に知りたい情報はどんなことであるかを考え、議事録の内容を整理しておく必要があります。

では具体的には、どのように整理すれば良いのでしょうか。

ここまでこの記事を読んできたみなさんなら、楽勝です。

コツ3でピックアップした要点を、見やすくするだけです。

コツ3でピックアップした要点は、下記の3点でしたね。

1.議題の概要(テーマ) 2.議題の結論(決定事項) 3.ネクストアクション

これを見やすく整理したものが、こちらです。

※今回の議題では担当者が分かれていたため、より分かりやすくするために「担当者」の欄を設けました。

このように要点を整理するだけで、議事録を見る人はすごく助かります。

上司からも評価してもらえること間違いなしですので、みなさんも試して見てください。

4つのコツを駆使した「最終的な議事録の形」

4つのコツを駆使した、「最終的な議事録の形」はこのようになります。

※お手元のスマホ、あるいはPCで拡大してご覧ください。

まとめ

「議事録を取る」という言葉だけ聞くと簡単そうに思えるものですが、議事録の書き方のコツを知らなければ、その議事録はただの「会議メモ」になってしまいます。

ここまで読んでくださったみなさんであれば、どのように議事録を書けば良いかが明確になっていることかと思います。

ぜひ議事録を書くための4つのコツを駆使して、実際の会議に臨んでみてください。

このような議事録を書いているあなたは、確実に上司からの評価が周囲の人とは異なってきます。

議事録の書き方の4つのコツを実践したあなたが、上司から評価されるようになることを、心から願っています。

Last Updated on 2025年3月21日 by ひらや